Danse senoufo de l'homme panthère en Côte d'Ivoire ©Éric Lafforgue

Invisible, toi qui résides dans la terre et dans les eaux, / toi dont le souffle traverse la nuit et les tambours, / nous te voyons dans la foudre, dans la pluie, dans le serpent qui se love, / nous t’entendons dans la voix des masques, dans la danse des Zangbéto, / viens à nous, éclaire nos pas, / car vivre, c’est marcher avec toi. Chant vaudou

En Afrique de l’Ouest, les fêtes et les rituels animistes sont autant d’occasions de donner figure aux puissances invisibles qui gouvernent l'univers. Du Bénin au Togo, du Ghana à la Côte d’Ivoire, les peuples, aux rythmes des tambours et des chants, font communauté autour des divinités et des esprits. Les cérémonies de la fête du Vaudou à Ouidah, les danses masquées des Zangbéto ou encore les réjouissances de la fête de l’igname à Savalou, la commémoration Agbogbo-Za au Togo – rappelant l'exil du peuple éwé depuis l'Afrique de l'Est, témoignent de cette ferveur, inentamée par la modernité, pour les divinités tout ensemble protectrices et dangereuses : chaque danse, chaque offrande, chaque masque manifeste le dialogue avec les invisibles et le souci de maintenir l’équilibre entre l’homme, la nature et les dieux. Ces festivités ne sont pas un simple divertissement, mais des temps sacrés où le collectif refait corps et se ressource.

À l’autre extrémité de l’océan Indien, à Madagascar, les vivants rendent aussi respect et hommage aux invisibles que sont leurs ancêtres. Les razana, figures tutélaires de la mémoire, veillent sur les descendants et reçoivent en retour honneurs et célébrations. Les tombeaux monumentaux des Hautes Terres, les poteaux sculptés des Mahafaly et la grande fête du Famadihana, où l’on retourne les morts dans la joie des musiques, des marches et des danses, font se souvenir que la mort n’est pas une rupture, mais une continuité. Ainsi, des côtes atlantiques du golfe de Guinée aux collines rouges de l’Imerina, l’Afrique de l'Ouest et Madagascar partagent une même vision : aimer et célébrer la vie, c’est aussi honorer ceux qui ne sont plus, et reconnaître que le monde visible ne vit jamais sans le souffle des invisibles.

Prêtre vaudou parfumant les statues sacrées au cours d'une cérémonie au Bénin ©Éric Lafforgue

Quelques divinités majeures du vaudou africain

Le panthéon vodou formé dès le XVIIe siècle, consolidé et enrichi au fil des temps et des circonstances est dense. Quelques divinités restent majeures lors des festivités, ou dans les dévotions privées, soit par leur fonction, soit par leur ancienneté.

Gardien des passages et maître de la parole, Legba est déjà attesté aux premiers temps et aucun rituel ne débute sans l'invocation à cette divinité qui ouvre le dialogue entre les hommes et les divinités. Il est proche de Fa, par lequel le devin est médiateur, grâce à un système combinatoire complexe (cauris, noix de kola...) entre l'invisible et le consultant désirant conseils pour les choix essentiels de son existence. Lié aux populations rurales, Sakpata protège et fertilise la terre, défend la santé contre les épidémies et apprécie en offrandes de petits animaux et des boissons fortes ; son esprit possède ses fidèles lors de danses rituelles impressionnantes. Heviosso est le dieu de la foudre, de la justice et de la vérité ; lors des cérémonies qui lui sont dédiées, danses acrobatiques, tambours au rythme effréné, lumières des torches simulant le feu du ciel, le maniement parfois de la double hache symbole de ce dernier, transes des initiés, constituent un spectacle singulier et mémorable. Enraciné dans les cosmologies fon et éwé, Dan, le serpent arc-en-ciel, est l'objet d'un culte très ancien : il relie le ciel et la terre et symbolise l'unité, la continuité, la paix et la prospérité des familles. À Ouidah, un temple vodoun abrite, depuis environ quatre siècles, des pythons sacrés.

Pour découvrir ce panthéon, participez à notre voyage : Au cœur du Vaudou avec un départ le 8 janvier 2026

Un revenant koto lors du rite de l'Egoun ©Jean-Marc Porte

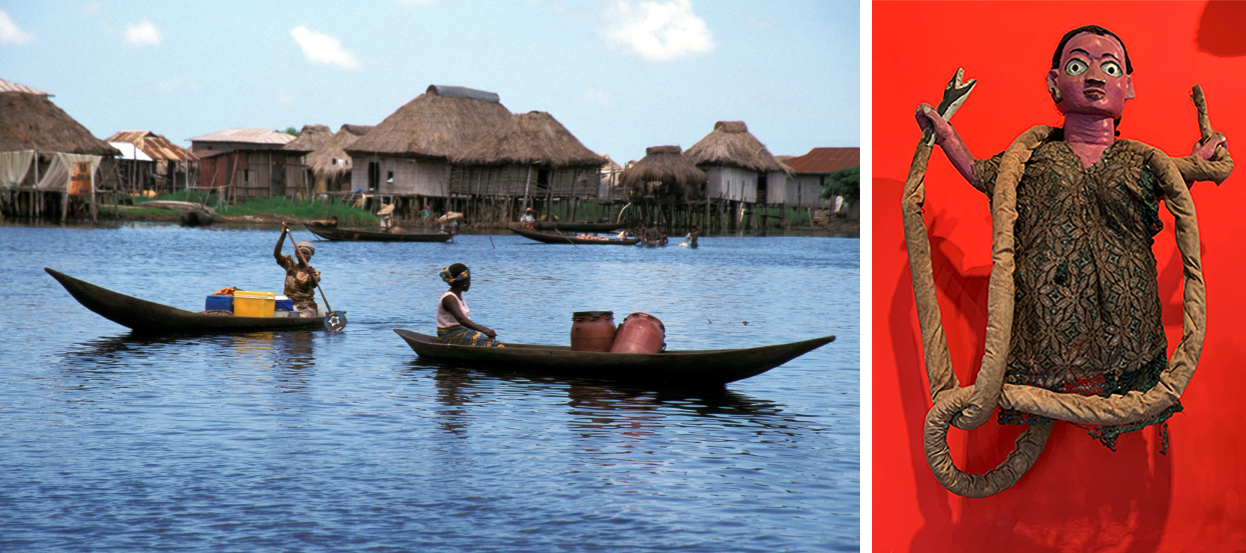

Au cœur du lac Nokoué, les pirogues glissent entre les maisons sur pilotis : Ganvié, « la Venise de l’Afrique », s’étend comme une ville flottante. Fondée il y a plusieurs siècles par les Toffinou fuyant les razzias esclavagistes, elle a su transformer l’eau en alliée et demeure. Mais au-delà de l’économie, le Nokoué est aussi un espace sacré et un univers spirituel flottant, habité par des forces invisibles. Le vodoun y prend une couleur aquatique avec des divinités comme Mami Wata, la sirène des fleuves et de la mer ou Tohossou, l'esprit du lac qui protège les familles et assure l’abondance du poisson. Avlékété, maître des lagunes et des poissons, reçoit les offrandes des pêcheurs avant la mise à l’eau de leurs filets. Durant les cultes, des libations sont versées dans le lac et les danses imitent le mouvement des vagues et les gestes des poissons, tandis que les chants rituels évoquent la fluidité du courant. Les prêtres du lieu, héritiers d’une longue tradition, savent lire les signes de l’eau... Dans ce monde irréel, l'éclat de lumière sur le lac, le souffle du vent témoignent de la présence divine.

Visitez Les mondes du sacré au Bénin d'octobre à avril ou traversez l'Ouest africain du Bénin au Ghana en passant par le Togo : Grande traversée de l'Ouest africain.

Sur le lac Nokoué, femmes du village de Ganvié en pirogue ©Sean Sprague

Mami Wata au musée Vodou de Strasbourg ©Nawar

D'autres animismes

Si le Vodoun est prédominant, pratiqué essentiellement par les Fon et les Éwé, l’animisme ouest-africain est néanmoins multiple, adapté aux éco-systèmes (savane, fleuve, forêt) et à la diversité des sociétés ethniques (royauté, clans guerriers, sociétés initiatiques). Sénoufo, Yoruba, Yoa, Gourmantché, Dan... Pour tous ces animistes, les rites initiatiques sont fondamentaux, différenciés selon qu'il s'agisse de jeunes gens ou de jeunes filles. Les divinités qui y président incarnent les valeurs que le passage à l’âge adulte doit transmettre : courage, maîtrise de soi, fécondité et solidarité au groupe.

Dans le nord du Bénin, chez les Bètammaribè (ou Somba), les croyances animistes sont liées à la terre et aux forces tutélaires des collines avec des pratiques initiatiques entraînant des scarifications importantes, rites de passage à l’âge adulte ; dans les cases-forteresses dites tata somba, des autels domestiques en argile témoignent de l'importance des traditions. Toujours dans le nord (région de Nikki), les Bariba vouent plus précisément un culte aux esprits de la nature et aux ancêtres, avec des rituels évoquant la chasse et l'agriculture ; au croisement des traditions royales, des rituels religieux et de la mémoire ethnique, des festivités traditionnelles sont annuellement célébrées lors de la Gaani. Chez les Bassar du Togo, les divinités du fer et de la forge sont particulièrement honorées, tandis que chez les Kabiyè le culte des ancêtres et des esprits de la guerre est particulièrement développé, donnant lieu, lors des rites de passage à des luttes rituelles – evala – spectaculaires.

Au centre de la Côte d'Ivoire, pour les Baoulé, le Goli est un rituel masqué organisé lors de funérailles, de grands évènements villageois ou pour conjurer des crises ; les forces de la nature et les ancêtres sont convoqués pour assurer la protection, le renouvellement et la médiation des vivants avec l'invisible ; ils s'incarnent dans des masques-esprits dont les apparitions sont particulièrement codifiées lors des cérémonies communautaires.

Parcourez la Côte d'Ivoire pour explorer ses paysages et assister à ses cérémonies : Découverte de la Côte d'Ivoire.

Masques sacrés goli ©Éric Lafforgue

La grande danse avec pilotis appelée Kwuya Gblen-Gbe dans la tribu de Dan ©Éric Lafforgue

Être un ancêtre à Madagacar

« Le linceul n’est pas clôture, mais passage : l’ancêtre veille, drapé dans le tissu du souvenir. » Jacques Rabemananjara.

Sur les Hautes Terres de Madagascar, durant la saison sèche, il n'est pas rare de croiser un cortège festif et musical : à bout de bras ou sur les épaules, dans des nattes ou des linceuls immaculés, sont transportés les morts disparus quelques années auparavant. C'est la saison des Famadihana – le retournement des morts. Ce rite étonnant est ancré dans la tradition et la culture des Malgaches qu'ils soient Betsileo, Merina, Bara, Sakalava... En effet, les ancêtres ou razana ne sont pas des figures du passé, mais des présences actives, protectrices – parfois vengeresses ; ils sont considérés comme les vrais propriétaires de la terre et les relations avec eux structurent l’espace, le temps, l'organisation sociale et l'ordre moral. Il est en conséquence risqué de les offenser alors que les honorer garantit la survie du groupe familial ou clanique à qui ils dispensent santé, prospérité, fertilité et maintien de l’équilibre entre le monde visible et l’invisible. C'est donc une fête de les retrouver et de prendre soin de leurs os lors du Famadihana.

C'est de mai à septembre que vous aurez le plus de chances d'assister ou d'apercevoir un Famadihana en participant au voyage Diversité malgache ou Terres insolites de Majunga à Tamatave.

Procession de Famadihana ©Gabbro

Tout au long des routes et pistes de l'Île rouge, dans les campagnes et autres lieux, se dressent des monuments stupéfiants, parfois émouvants : les tombeaux ! Dans ce pays où le lignage fonde l'identité, ils sont fréquemment érigés avec une attention singulière. « Livres de pierre et de bois », ces demeures éternelles sont la mémoire des ethnies et du peuple. Dans le sud-ouest, les tombes Mahafaly se caractérisent par les aloalo, totems en bois richement sculptés qui s'élancent vers le ciel, ornés de zébus, de voyageurs ou de scènes de vie ; apparemment semblables à ces derniers, les poteaux funéraires sakalava et antandroy se distinguent par des styles iconographiques propres, tandis que les imposants tombeaux merina de pierre ou de briques expriment la permanence du lignage.

Sur l'île-continent, les vivants et les ancêtres dialoguent par les rites, les tombes, les fêtes, car la mort n'est pas seulement une rupture mais essentiellement un passage qui conserve aux disparus leur puissance d'être-là, dans le quotidien de leurs descendants.

Vous pouvez prendre connaissance de nos voyages à Madagascar, pour des expéditions extraordinaires, des treks en immersion, des circuits culturels, entre nord et sud, est et ouest...

Quelques tombeaux malgaches

L'être énigmatique : les « jumeaux »

Comme dans d'autres pays, la naissance de jumeaux, parfois identiques, a longtemps constitué en Afrique de l'Ouest et à Madagascar une énigme, suscitant craintes, fascination et surtout interrogation sur ce que l'invisible veut signifier dans cet évènement extraordinaire. Leur naissance exige souvent des rituels spécifiques de purification, car la gémellité est ambivalente dans la mesure où elle paraît rompre avec l'ordre des choses.

Chez les Fon et les Éwé, les jumeaux sont considérés comme des êtres sacrés, détenteurs d’une puissance spirituelle particulière. S'ils peuvent apporter prospérité et bénédictions, colère et malheur peuvent aussi advenir si on ne les honore pas. Des statuettes jumelles – venavi – sont sculptées et entretenues par la famille lorsque l’un des deux enfants décède, signe tangible du lien persistant entre l'ici-bas et l'au-delà. Liés à Shango, dieu de la foudre, les jumeaux yoruba (Bénin) incarnent la double énergie créatrice et destructrice. Les statuettes les représentant sont lavées, nourries et habillées comme des enfants vivants et on retrouve cette tradition au Ghana et en Côte d’Ivoire.

Les cultes des jumeaux sont généralement des fêtes collectives qui rassemblent, lors de cérémonies annuelles, les familles de jumeaux ; la danse des masques et les autres manifestations de solidarité renforcent la protection des esprits gémellaires pour la communauté et les mères de jumeaux sont particulièrement honorées pour avoir porté ce « double mystère ».

À Ouidah, une mère porte au corsage les statuettes de ses jumeaux morts et dans les bras ses derniers jumeaux ©Éric Lafforgue

Ainsi, ces sociétés animistes transforment une singularité biologique en signe spirituel et social. Les fantasmes liés à une procréation longtemps restée mystérieuse ont nourri une riche symbolique où les jumeaux apparaissent comme des passeurs entre visible et invisible, bénédiction et danger, ordre et désordre.

À Madagascar, les Antambahoaka, ethnie de la côte sud-est, ont toujours considéré les jumeaux comme une malédiction et ces derniers étaient par coutume tués, rejetés, abandonnés. Une raison historique était invoquée pour justifier ces pratiques cruelle. Le « tabou des jumeaux » est à présent annulé et une Fête des jumeaux se déroule en août à Mananjary, avec procession, offrandes... Même avec difficulté la tradition évolue...

En revanche, chez les Yoruba et Nago du Bénin, les jumeaux étaient considérés comme des êtres sacrés et porteurs de bénédictions, faisant l’objet de rituels particuliers. Des offrandes et chants leur sont dédiés, et les statuettes « ibeji » sont honorées lors de cérémonies collectives se déroulant en juillet/août.

Au Bénin, un homme porte les hohovi, figures en bois sculpté, pour accueillir l'âme de son jumeau défunt ©Éric Lafforgue

Ce petit voyage dans les fêtes des peuples d'Afrique de l'Ouest et de Madagascar n'a pas épuisé le sujet, car elles sont nombreuses et diverses : au Bénin, fête du Gèlèdè, fête de Kokou, fêtes des ignames en Côte d'ivoire, festival du Vodoun au Togo, l'Adae festival au Ghana... N'hésitez pas à nous consulter si vous désirez découvrir l'une ou l'autre au cours d'un périple dans ces pays chaleureux, culturellement riches et offrant de magnifiques paysages.

Danses de femmes lors d'une cérémonie d'initiation en Côte d'Ivoire ©Éric Lafforgue

Danses de femmes lors d'une cérémonie d'initiation en Côte d'Ivoire ©Éric Lafforgue